Am 18. Februar 2013 erschien mein erster Beitrag unter dem Titel „Kunst und Kitsch im Kirchenlied“, dessen Anfangsbuchstaben meinem Blog den Namen gaben. Mein Vater hatte 1938 einen Artikel veröffentlicht, dessen Überschrift „Kunst und Kitsch im deutschen Kirchenlied“ mir auch inhaltlich zum Vorbild wurde. In den vergangenen zehn Jahren konnte ich 131 Beiträge posten, die meisten davon vorzugsweise am Ersten eines Monats. Auf die unterschiedlichen Reaktionen meiner Followers war ich sehr gespannt. Drei Beispiele: Die absolut höchste Quote mit 43.127 Aufrufen brachte „Stern über Bethlehem“ (300 p. M.), was mich besonders freute. Zum einen war es ein Beitrag, indem ich nichts zu kritisieren hatte, zum anderen liebte einer meiner Enkel dieses Lied damals heiß und innig. „Segne du, Maria“ ist ein Produkt der Corona-Zeit, das 155 p. M. erreichte. „Segne dieses Kind – in Moll oder in Dur?“ wurde in einer kleinen Kirche am Hochrhein „geboren“ und brachte 97 p. M. Wie geht es weiter? Da ich mich von WordPress verleiten ließ, für zwei Jahre vorauszubezahlen, ist diese Frage bereits geklärt.

Mit einer neuen Gesamtliste aller Beiträge grüße ich alle Leser meines Blogs.

Anton Stingl jun.

| Titel | Schlagwörter | GL | ediert |

| Ich lobe meinen Gott (GL 400) | EG 272, Claude Fraysse, Alain Bergèse, Gitta Leuschner, Ohrwurm | 400 | 2023-02-01 |

| Heilig, heilig lasst uns singen (GL Bamberg 732) | Sanctus, Martin Lonquich | 732 (Bamberg), 735 (Würzburg), 736 (Regensburg), 711 (Essen) | 2023-01-01 |

| Christus, du Herrscher Himmels und der Erde (GL 370) | Sapphische Strophe, Johann Crüger, Reiner Schuhenn, Vinzenz Stebler | 370 | 2022-11-20 |

| Jeden Morgen geht die Sonne auf | Karl Marx, Fünfheber, Hermann Claudius | 2022-11-01 | |

| Guter Text sucht passende Melodie | Jesus Christus, Grüssau, Georg Thurmair | 366 | 2022-10-02 |

| Der jambische Fünfheber in Kirchenliedern | Lothar Zenetti, Kurt Grahl, Günter Balders, Dietrich Bonhoeffer, Siegfried Fietz, Huub Oosterhuis, Hermann Kurzke, Christoph Bächthold | 422, 430, 775 (Freiburg/ Rottenburg-Stuttgart), 548, 91, EG 65 | 2022-06-06 |

| Der Herr wird dich mit seiner Güte segnen (GL 452) | Dietrich Bonhoeffer, Sigfried Fietz, Helmut Schlegel, Thomas Gabriel Winfried Heurich, Zauberflöte, Kurt Krahl | 452 | 2022-06-01 |

| Das Fatima-Lied | Im Märzen der Bauer, Am dreizehnten Maien | 2202-05-15 | |

| Lourdes-Lied | Im Märzen der Bauer, O Vierge Marie | 895 (Freiburg/Rottenburg-Stuttgart), 885 (Speyer) | 2022-05-01 |

| Nein, Danke, Kurt Palm | Danke für diesen guten Morgen | 2022-03-28 | |

| Wie der Himmel klingt – Wie klingt er denn? | Gregorianischer Choral, Rorate coeli, Christus factus est, Halleluja von Ostern, Salve regina | 2022-03-05 | |

| Ich steh an deiner Krippen hier – Liedtempo! | J. S. Bach, Martin Luther, Johann Crüger, Klugsches Gesangbuch, Weihnachtsoratorium, Schemelli-Gesangbuch | 256 | 2022-02-06 |

| „Drei Kön’ge“ contra „Morgenstern“ | Peter Cornelius, Otto Nicolai, Wie schön leuchtet der Morgenstern | 357 | 2022-01-09 |

| Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht | Kurt Grahl, Elisabeth, Claus-Peter März, Rosenwunder | 470 | 2021-12-01 |

| Jesus Christ, you are my life | Marco Frisina, Heilig, heilig bist du, Michael Schanze 1, 2 oder 3, Klaus Lohrbächer, Weltjugendtag 2000 | 262, 744 (Freiburg/ Rottenburg-Stuttgart) | 2021-11-01 |

| Requiem aeternam – Gesang für alle | Gotteslob, Gregorianischer Choral | 512 | 2021-10-01 |

| Ich bin der Weinstock | Hildegard Enders-Karner, Erstkommunion | 827 (Freiburg/Rottenburg-Stuttgart) | 2021-09-01 |

| Hilf, Herr, Dieter Bohlen | Neue Geistliche Lieder, Hilf Herr meines Lebens, Cheri Cheri Lady, Modern Talking | 440 | 2021-08-01 |

| Wiederholung ohne Berichtigung | SWR2 Lied zum Sonntag, Bernard Huijbers, Tom Löwenthal | 2021-07-18 | |

| Und wann kommt der Choral? | Lied zum Sonntag, Wachet auf, Schübler-Choral | 2021-06-01 | |

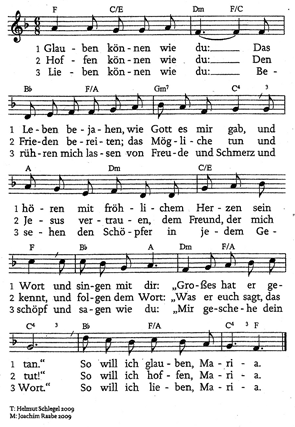

| Glauben können wie du | Konradsblatt, Marienlied | 2021-05-23 | |

| Nun jauchzt dem Herren, alle Welt | Domchor München, Projektchor Karlsruhe | 144 | 2021-05-20 |

| Lied zum Sonntag | Albert Thate, BWV 6 | 2021-04-21 | |

| Wer leben will wie Gott auf dieser Erde | Hub Osterhuis, Henri Coussemaker | 460 | 2021-03-18 |

| Andachtslied nach der Kommunion | Rudolf Schäfer, Paul Konrad Kurz | 874 (Freiburg/Rottenburg-Stuttgart | 2021-02-01 |

| Wie schön leuchtet der Morgenstern (GL 357) | Philipp Nicolai, Barform, Stollen-Stollen-Abgesang | 357 | 2021-01-04 |

| Komm, du Heiland aller Welt (GL 227) | Konradsblatt, Kirchenlied II, Meinrad Walter | 227 | 2020-12-04 |

| In dieser schweren Zeit | Franz-Thomas Sonka, Norbert M. Becker | 2020-11-29 | |

| Das Agnus Dei ist kein Lied! | Lied zum Sonntag | 208, 203 | 2020-10-25 |

| Der Weg der Liebe (1 Kor 13, 1‒13) | Wenn ich alle Sprachen, Markus Pytlik | 2020-09-13 | |

| Die kürzeste Geschichte des Gregorianischen Chorals | Manfred Schneider | 2020-08-13 | |

| Die Musik Jesu Beitrag 100 | Christ in der Gegenwart, Joseph Epping, Matthäus 11, Paul Claudel | 2020-07-05 | |

| Spirituals oder Gospels? | Konradsblatt, Johann Beichel, Mahalia Jackson | 2020-05-21 | |

| Wunderschön prächtige | Konradsblatt, Johann Beichel, Christiane Schäfer | 833 (Freiburg/Rottenburg-Stuttgart) | 2020-05-07 |

| Segne du, Maria | Konradsblatt, Sonntagsandacht, Cordula Wöhler, Todtmoos, Horst-Wessel-Lied, Jennerwein, im deutschen Vaterlande | 535 | 2020-05-02 |

| Ein Haus voll Glorie … | Konradsblatt, Johann Beichel, Power, Hymne | 478 | 2020-04-20 |

| Wie ein Fanfarenstoß? | Konradsblatt, Meinrad Walter, Ostersequenz, Antiphonale Monasticum, Leisentritt | 318 | 2020-04-13 |

| Orgelmusik in der Fastenzeit | Michael Meuser, Sonntagshilfen | 2020-03-26 | |

| katholisch.de: Die Fastenlieder im Gotteslob | Josef Seuffert, Fastenlieder, Bekehre uns vergib die Sünde, Kreuz auf das ich schaue | 266, 270, 272, 274 | 2020-03-09 |

| NEIN DANKE, ORLANDO | Martin Gotthard Schneider, Danke für diesen guten Morgen, Olga Neuwirth, Catherine Filloux, Virginia Woolf, Wiener Staatsoper | 2020-02-01 | |

| Adorna, Sion, thalamum | Ave naris stella, Abelard, Heloisa, Liber Hymnarius, Stundenbuch, Darstellung des Herrn, Mariä Lichtmess | 520 | 2020-01-18 |

| Rorate | Advent, Maria | 530, 537, 527, 891 (Freiburg/ Rottenburg-Stuttgart) | 2019-12-07 |

| In den Tagen des Herrn | Orgelvertretung, Kehrvers, Parallelismus membrorum, Modalverb | 480 | 2019-11-29 |

| Der Sonnengesang | Franziskus | 550 | 2019-10-13 |

| Vier Liedanzeiger in drei Tagen | Liedanzeiger | 464,1-2+5 | 2019-09-01 |

| Herr, die Schöpfung ist dein Lied | Lied des Monats, Elisabeth Schmitter, Antony Forster, Christ the Lord is risen again, John Rutter | 716 (Freiburg/Rottenburg-Stuttgart) | 2019-08-01 |

| Herr, wir bringen in Brot und Wein | Hans Bernhard Meyer, Peter Jannsens, Innsbrucker Universitätsmesse, Priestergebete zur Gabenbereitung, Genderwahn, Walzertakt | 184 | 2019-07-09 |

| Seht, der Stein ist weggerückt | Lothar Zenetti, Kurt Grahl, Heinz Martin Lonquich, Karl Fink, Herbert Beuerle, Christian Hählke, Michael Hoppe, Franz-Josef Oestemer, Andreas Wittkopf, Walter Hirt | 766 (Aachen), 783 (Limburg), 812 (Mainz), 800 (Freiburg/ Rottenburg-Stuttgart) | 2019-06-01 |

| Lobe den Herrn, meine Seele | Norbert Kissel | 838 (Freiburg/Rottenburg-Stuttgart) | 2019-04-15 |

| Psalmenbuch für »Arme« | Kehrvers, Antwortpsalm, Biblia pauperum, Kantor, steile Fügung, Psalmtonmodell | 432 | 2019-04-01 |

| Pfingsten in Bautzen | Gregorianischer Choral, Semiologie, Bautzen, AISCGre, Pressus | 2019-03-24 | |

| Wiederholungen im Gotteslob | Taizé, Brot das die Hoffnung nährt, Barock, Voltenklammer, Wiener Klassik | 382; 233: 378; 286; 618,2; 168,1; 685,1; 365; 154; 156; 394; 386;390; 657,6; 634,2; 321; 350; 246; 211; 460; 250; 472; 457; 259; 400; 413;437; 453; 549 | 2019-03-01 |

| Luja sog i | Alleluia, Prosula | 174,6 | 2019-02-01 |

| „Kirchenlied“ verboten | Gotteslob, Magnificat, Kirchenlied, Anton Stingl sen., Conrad Gröber | 2019-01-01 | |

| O Herr, wenn du kommst (GL 233) | Kirchenlied II, Georg Thurmair, Die Lieder des Gotteslob, Helga Poppe, Kommen des Herrn, Party ohne Ende, Heimkehr, Adolf Lohmann | 233 | 2018-12-01 |

| Wissenschaft versus Glauben? | Barbara Stühlmeyer, Krystian Skoczowski, Lux aeterna, Requiem aeternam, Semiologie, Solesmes, UNA VOCE | Gregorianischer Choral | 2018-10-01 |

| Drei ö-Lieder | Bewahre uns Gott, Bewahrung der Schöpfung, Die Lieder des Gotteslob, Gott gab uns Atem damit wir leben, La paz del Senor, Solang es Menschen gibt auf Erden | 425, 468, 453 | 2018-09-01 |

| Eine „Königin“ mit Imageproblem? | Amelie Tautor, Christ in der Gegenwart, CiG, Daniel Stickan, Die Klangwelten einer Königin, Karl-Heinz Göttert, Michael Gerd Kaufmann, SWR2 Cluster | Orgel | 2018-08-01 |

| Verstörendes und eine Preisverleihung | Godehard Joppich, Gregorianischer Choral, Jan-Eik Tulve, Vox Clamantis | Preisträgerkonzert für Godehard Joppich | 2018-07-21 |

| Fröhliche Lieder? | Christ in der Gegenwart, Gregorianischer Choral, Introitus, Robert Vorholz, Zu Dir o Gott | 142, 477, EG 169 Ps 8, 2/3 | 2018-07-17 |

| Ist Jesus Christus noch der Herr? | Hinkmar, Walter Röder | 629,6 Phil 2, 6-11 | 2018-07-01 |

| Osterschunkeln | Albert Höfer, Die Lieder des Gotteslob, Georg Thurmair, Kirchenlied II | Kl II, 37 | 2018-06-01 |

| Der Fall „Georg Thurmair“ | Georg Thurmair, Kirchenlied I, Kirchenlied II, Lieder des Gotteslob, O Licht der wunderbaren Nacht, Werkbuch zum Gotteslob, Wir sind nur Gast auf Erden | 455, 500, 487, 551, 271, 334, 505, 529 | 2018-05-01 |

| Missglückte Bergtour | Konradsblatt, Peter Gerloff, Richard Mailänder, Meinrad Walter, Tabor | 363, 375 | 2018-04-01 |

| Amen, wir glauben | Fritz Schieri, GGB 2009, Glaubensbekenntnis, Josef Seuffert | 178 | 2018-03-01 |

| Septuagesima | Abschied vom Halleluja, Chartres, Durandus, Fastenzeit, Sonntage vor Ostern | 176,2; 584,8; 175,2 | 2018-01-27 |

| Ein Haifisch im II. Modus | Erscheinung des Herrn, Albert Höfer, Herr der Könige der Erde, Silvestergespräche | Kirchenlied II, 15 | 2018-01-01 |

| Mit NGLs zum Exit | Brot und Wein, neue Wege, Requiem, Silja Walter, Symbolum 77, Umweltschutz | 456, 470, 468, 854 (Freiburg/Rottenburg-Stuttgart), 860 (Fr/Ro-Stu) | 2017-12-01 |

| Ein Halleluja für den Brexit | Anglikanische Kirche, England, For all the saints, Herr mach uns stark, Tempo | 522 | 2017-11-01 |

| Komm, Herr, mach mich schlau | EG 170, GL 451, H moll-Messe, Heinrich Schütz. Aaronitischer Segen, Komm Herr segne uns, Lachen und Weinen | 451 | 2017-10-01 |

| Gegen den Strich | Graduale, Köln, Marienfrede, Oberrhein, Soest, St. Gallen | Illustrationen | 2017-09-01 |

| Goldene Hochzeit | Peter Jansenss; Fintan O’Caroll; Christopher Walker; Petronia Steiner; Klaus Lohrbächer; Gerhard Tersteegen; Joachim Neander; Jacques Berthier; Magnificat; Martin Luther; Taizé | 715 (Freiburg/Rottenburg-Stuttgart); 744 (Fr/Ro-Stu); 175,6; 167; 387; 390 | 2017-08-01 |

| Stadt Land Orgel | Dorforganist, Dorforgel, flotter Gesang, langsamer Gesang | Orgel | 2017-07-01 |

| Singt dem Herrn ein neues Lied | Adolf Lohmann. Kirchenlied II, Ars nova, Bela Bartok, Cantate, Dave Brubeck, Marienstatter Orgelbüchlein, Neues Geistliches Lied, NGL, Pentatonik | 409 | 2017-06-01 |

| Da pacem, Domine – Verleih uns Frieden gnädiglich | Einsiedeln, Gregorianischer Choral, Joseph Klug, Martin Luther, St. Gallen | 473, 475 | 2017-05-01 |

| Österliches Halleluja | Einsiedeln, Franziskaner, Hartker, Köln, Klosterneuburg, Medicea, Solesmes, Zwiefalten | 175,2 | 2017-04-01 |

| Irisches Halleluja | Abschied vom Halleluja, Alleluia dulce carmen, Celtic Alleluia, Christopher Walker, Fintan O’Caroll, Irish Alleluia | 175,6 | 2017-03-01 |

| Martin Gotthard Schneider (1930−2017) | Danke, Ein Schiff das sich Gemeinde nennt, Herr wir brauchen den Hirten | EG 334, EG 169 | 2017-02-12 |

| Musikalische Parallelwelten | Ins Wasser fällt ein Stein, Irischer Segenswunsch, Kreuzungen, Kurt Kaiser, Möge die Straße uns zusammenführen, Neue Geistliche Lieder, NGL, Pass it on, Taizé | NGL | 2017-02-01 |

| Gott loben in der Stille? | Alfons Deissler, Günter Balders, Huugo Nyberg, Johann Sebastian Bach, Martin Luther, Psalm 65, zehnsaitige Harfe | 399, 395, 274 | 2017-01-01 |

| 666 Marianische Antiphonen | 666, Alma Redemptoris Mater, Ave Regina caelorum, Die Schönsten von allen, Regina caeli, Salve Regina, Wort-für-Wort-Übersetzung | 666, 1-4 | 2016-12-01 |

| Danke | BWV 17, Chapelle de la Vigne, Danken, Danklied, Kurt Rommel, Martin Gotthard Schneider, Paul Ernst Ruppel, Rolf Schweizer | 380, 382, 385, 402, 403, 405 EG 334 | 2016-11-01 |

| Kein Aug hat je gespürt, kein Ohr hat mehr gehört | Adolf Fichter, GL 554, Gregor Frede, Johann Sebatian Bach, Kantate Nr. 140, Orgelbuch zum Gotteslob, Philipp Nicolai | 554 | 2016-10-01 |

| Segne dieses Kind – in Moll oder in Dur? | Erna Woll, GL 636, Lothar Zenetti, Michael Schütz, Segne dieses Kind, Sequenz | 210, 490 | 2016-09-01 |

| Edith Stein 1916|2016 | Edith Stein, P. Beda Grundl, Psalm 61, Roman Schleischitz | 439 | 2016-08-01 |

| Nicht weltlich, sondern geistlich | Das Jahr steht auf der Höhe, Detlev Block, Jakob Steuerlein, Mit Lieb bin ich umfangen | 465 | 2016-07-01 |

| Der Teufel im Gotteslob? | Eugen Eckert, Eugen Keilbach, Guido von Arezzo, Hexachord, Johann Sebastian Bach, Psalm 90, Schubert Winterreise, Sergej Andrewitsch Bazuk, Tritonus | 434 | 2016-06-01 |

| O Licht der wunderbaren Nacht | Dominantseptakkord, Herbert Voß. Hans Leo Hassler, Johannes Brinkmann, Rainer Aberle, Tonsatz, Winfried Bönig | 334 | 2016-05-01 |

| Osterglocken | Auferstehungsfeier, Christus ist erstanden, Dominikus Johner, Erich Przywara, Magnifikat, Nun läuten Osterglocken | 888 (Freiburg/Rottenburg-Stuttgart), 798 (Fr/Ro-Stu), GL 318, 525, 337, 331, 533, 334, 325 | 2016-04-01 |

| Alternativen | Alternativmelodie, Erhabene Dreifaltigkeit, Herr nimm uns auch zum Tabor mit, Ich steh an deiner Krippe hier, O Welt ich muss dich lassen, Pange lingua gloriosi, Preise Zunge das Geheimnis, Selig wem Christus auf dem Weg begegnet | 510, 101, 213, 159, 158, 256, 258, 257, 381, 369, 275, 484, 353, 147 | 2016-03-01 |

| Lux et origo | Gottes Stern leuchte uns, Licht das uns erschien, Seht ihr unsern Stern dort stehen, Singen wir mit Fröhlichkeit | 113, 159, 158, 259, 262 | 2016-02-01 |

| Falsche Töne – Orgelsätze zum Gotteslob 2013 (2) | Bocksbeutel, Gregor Frede, Harald Kugler, Karl-Heinz Sauer, Michael Prätorius, Michel Praetorius, Orgelbuch, Peter Planyavsky | 230, 204, 208 | 2016-01-01 |

| Die Crux mit den Kehrversen | Antwortpsalm, Kantorenbuch, Kehrvers, Lesung | 312,7; 454; 517; 52,1; 558,1; 717,1; 527,1; 708,1; 651,3; 649,5; 31,1 | 2015-12-01 |

| Ambrosius meets Schumann | Hymnus, Te Deum, Vesper | 628 | 2015-11-01 |

| ADORO TE DEVOTE | Adoro, Gotteslob 2013, Liber Usualis, Thomas von Aquin | 497 | 2015-08-01 |

| Wenn wir unsre Gaben bringen | Gabenbereitung, Offertorium, Priestergebete | Fr/Ro 738, GL 183, 186, 184, 187, 185, 188, 189 | 2015-07-01 |

| CREDO – ICH GLAUBE | Alan Wilson, Credo, Credo-Lied, Glaubensbekenntnis, Karl Norbert Schmid, Maria Luise Thurmair, Singmesse | 122, 179, 354, 177, 178, 180 | 2015-06-01 |

| Wie hältst du’s mit der Treue? | antwortpsalm.de, Antwortpsalmen, Kehrvers, Münchener Kantorale, Münsterschwarzacher Psalter, SCHOTT-Kantorale, Schott. | 529,7; Ps 22(21),26a; 401 | 2015-05-01 |

| Eierkohlennotation vs. Quadratnotation | Eierkohlen, Graduale Romanum, Gregorianischer Choral, Kyrie, Lux et origo, Neumen, Quadratnotation, Sanctus, Semiologie | 113, 115 | 2015-04-01 |

| Man zeige alles, was man kann – 99 Euro (Teil 3) | Christian Matthias Heiß, Clemens Ganz, Das ist der Tag den Gott gemacht, Domorganisten, Franz Stoiber, Großer Gott wir loben dich, Johann Gottfried Walther, Kündet allen in der Not, Klemens Schnorr, Lobpreiset all zu dieser Zeit, Martin Bernreuther, Orgelbuch, Stefan Schmidt, Winfried Bönig | 218, 243, 221, 258, 268, 329, 380 | 2015-03-01 |

| Falsche Töne? – Orgelsätze zum GOTTESLOB 2013 (1) | Bernard Huijbers, Erwin Horn, GL 133, GL 377, GL 422, Heino Schubert, Karl-Heinz Sauer, Orgelbuch, Orgelsätze | 377, 422, 133 | 2015-02-01 |

| Das neue Gotteslob-Format | Domorganisten, Eigenteil, Orgelbuch, Orgelsätze, Stammteil, Vorspiele | – | 2015-01-01 |

| Schon zu alt für „Modisches“? | Andrew Lloyd Webber, Gotteslob, Jesus Christ Superstar, Raymund Weber, The Last supper | 188 | 2014-11-30 |

| 99 Euro – Teil 2 | Begleitsatz, Domorganisten, Metzler-Orgel, Orgelvertretungen, Peter Planyavsky, Vorspiel | 479, 482, 478, 169, 197, 188 | 2014-11-11 |

| Mit 99 Euro, da fängt der Ärger an! | Domorganisten, GL 530, Gotteslob, Liedbegleitung, Liedsatz | 530, 529 | 2014-11-01 |

| Antwortpsalm – Falsche Antwort | Antwortpsalm, Kantorenbuch, Kehrvers, Lektionar, Neues Psalmenbuch | Psalm 25 Fehlanzeige | 2014-10-01 |

| Kyrietropen 1 | Tropen zum Kyrie | 163,8; 513 | 2014-09-06 |

| Atemlos durchs Gotteslob | Atemzeichen | 186, 143, 332, 360 | 2014-09-01 |

| Zieh an die Macht, du Arm des Herrn | Kampf, political correctness, Thurmair | 304 (GL 1975) | 2014-08-03 |

| Wer hat mein Agnus Dei geklaut? | Agnus Dei, Credo, Sanctus | 133, 136, 139, 203, 204, 208, 202, 205, 206, 207 | 2014-07-01 |

| Das Neue am „Gotteslob“ | Grafische Gestaltung, Margarethe Hopf, Romantik, Tanzen. | 535, 568, 502, 545, 238, 336, 383, 489, 187, 145, 388, 418, 387, 93, 553, 323, 327, 330, 462, 331 | 2014-06-03 |

| Meine Gesangbücher | Magnifikat 1929, Kirchenlied 138, Magnifikat 1960, Kirchenlied II 1967, Gotteslob 1975, Beiheft zum Gotteslob 1985 | 2014-05-01 | |

| Zeige uns, Herr, deine Allmacht und Güte | Freylinghausen | 272 | 2014-04-01 |

| Neue Lieder – alte Lieder | Gottes Opferbrand, Statistik | 382, 371, 250, 411, 359, 338, 547, 198, 224, 360, 261, 225, 383, 453, 259, 274, 430 | 2014-03-02 |

| Und suchst du meine Sünde | Schalom Ben-Chorin | 274 | 2014-02-01 |

| Stern über Betlehem | Alfred Hans Zoller, She von Groov Coverage | 261 | 2014-01-01 |

| Wir ziehen vor die Tore der Stadt | Tore, Vor-die-Tore-der-Stadt-Ziehen | 225 | 2013-12-01 |

| Nun sich das Herz von allem löste | Jochen Klepper, Hans Jacob Hǿjgaard | 509 | 2013-11-05 |

| Wachet auf, ruft uns die Stimme | Omnia habent tempora sua – Alles hat seine Zeit? Geprägte Zeiten | 554 | 2013-10-01 |

| Choral am Ende der Reise | Das neue Gotteslob auf Titanic-Kurs, Näher mein Gott zu dir | 502, 241, 242, 228, 222, 94, 96, 482, 548, 552 | 2013-09-01 |

| Singt unserm Gott, ja singt ihm, spielt ihm ein kunstvolles Lied! | Kehrverse zu Psalmen im Gotteslob | 48,1; 44,1; 72,1; 54,1; 664,5; 633,3; 80,1; 64,1 | 2013-08-01 |

| Ehre sei Gott in der Höhe | Hans Haselböck | 166 | 2013-07-01 |

| HALLELUJA, HALLELUNEIN | Gotteslob, Gregorianischer Choral, Halleluja | 174,3; 174,5; 174,7-8; 175,2, 175,4-5; 176,2; 584,8; 174, | 2013-06-18 |

| Ich seh empor zu den Bergen | Lied ohne Worte | 847 (Freiburg/Rottenburg-Stuttgart) | 2013-06-01 |

| Atme in uns, Heiliger Geist | Atme in uns Heiliger Geist, Esprit de Dieu, three chords | 346 | 2013-05-01 |

| Jesus lebt, mit ihm auch ich | Christian Fürchtegott Gellert | 336 | 2013-04-01 |

| Holz auf Jesu Schulter | Kyrie eleison | 291 | 2013-03-01 |

| Heilig, heilig, heilig Gott | Oliver Sperling, Clangat hodie | 200 | 2013-02-18 |

| Seliger aus unsrer Mitte | Bernhard von Baden, Großer Führer, Lob sei Gott der uns im Glanze | 910 (Freiburg/Rottenburg-Stuttgart) | 2013-02-18 |

| Kunst und Kitsch im Kirchenlied | Magnifikat, Münsteraner Gesangbuch, Kirchenlied I, Gotteslob | – | 2013-02-18 |